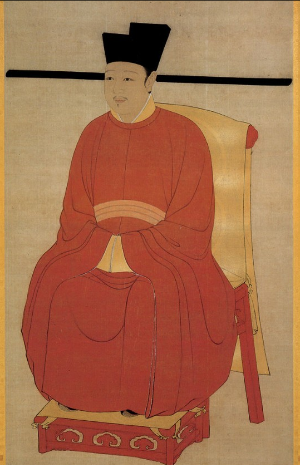

중국 북송의 개혁군주 신종 「조욱」

- 역사

- 2023. 7. 19.

20세의 젊은 황제

'조욱'(趙頊)은 1048년 북송의 황족인 '조종실'의 장남으로 태어났는데, 본래 이름은 '조중침'이다. 조종실은 북송 4대 황제인 '인종'의 사촌인 복왕 '조윤양'의 13번째 아들로, 황제의 자리와는 상당히 먼 위치에 있었지만, 인종이 후사가 없었기 때문에 어렸을적부터 양자가 되어 입궁하여 생활하였다. 이후 인종이 아들을 보면서 다시 궁 밖으로 나와 생활하였는데, 이 아들도 일찍 사망하였고, 1063년 인종이 결국 후계자 없이 사망하면서 조종실이 양자로서 황제에 즉위하여 '영종'이 되었다. 이에따라 조욱도 신분이 상승하여, 1064년에는 '회양군왕', '영왕'에 봉해졌고, 1066년에는 정식으로 후계자가 되어 이름을 '중침'에서 '욱'으로 개명하였다. 이후 이듬해인 1067년 영종이 즉위 4년만에 병으로 사망하면서, 20세의 젊은 나이로 북송의 황제가 되었다.

개혁의 필요성

이 당시 북송은 겉으로는 평화로웠으나, 그 안에는 여러 문제들이 산재해있었는데, 그 중 가장 큰 문제는 이웃 국가였던 '요나라'와 '서하'였다. 거란족이 세운 요나라와 탕구트족의 서하는 강력한 군사력을 보유하고 있었지만, 단독으로 북송을 멸망시킬 정도의 실력은 없었다. 그러나 이는 북송도 마찬가지여서, 서로 견제하면서 국력을 낭비할 수 밖에 없는 처지였다. 특히 인종의 통치기였던 1038년에 시작된 북송과 서하의 전쟁은 무려 7년에 걸쳐 진행되었는데, 긴 전쟁으로 인해 낭비된 국력 뿐만 아니라, 요나라와 서하가 손잡을 것을 우려하여 무리하게 맺은 평화협상이 큰 부담이 되었다. 1044년 송과 서하가 맺은 화친의 내용은 서하가 북송의 황제를 천자로 인정하고, 북송이 서하의 지도자를 하국왕으로 봉하는 것이었는데, 그 대가로 매년 비단 13만필, 은 5만냥, 차 2만근의 공물을 송이 서하에게 바치는 것이었다. 소위 상국이 하국에게 공물을 바치는 것으로 이는 일견 이상하게 보이기도 하는데, 고대 동로마에서도 훈족의 위협을 피하기 위해 황금을 공물로 바쳤던 것을 생각하면 특이한 일은 아니다. 또 요나라와도 비슷한 협정을 맺었기 때문에 이 평화협정으로 인한 지출은 북송의 재정에 큰 부담이 되었다. 그리고 이러한 방식의 조공외교는 후에 명나라와 청나라에서도 계속이어지게 된다. 그러나 북송은 이러한 협정 뒤에서 후에 실력으로 서하와 요나라를 극복할 생각을 가지고 있었기 때문에, 이들을 상대하기 위해 많은 병력을 모집하고 보유하였고, 결과적으로 자력으로 극복하지 못하였기 때문에, 이 막대한 군비의 지출은 큰 재정적 부담으로 돌아왔다. 북송 내부적으로도 문제가 많았는데, 주로 구제도들의 헛점 때문에 발생한 것으로, 관직에 비해 많은 관료들을 유지하기 위해 재정이 낭비되었으며, 대상인과 대지주들이 경제를 장악하고 있어, 중소 상인과 농민들이 몰락하여 조세 수입이 줄어들어 재정에 안 좋은 영향을 주었다. 그 외에도 황실에서 낭비를 일삼는 것도 재정에 부담이 되었다. 이러한 문제들 때문에 인종은 '범중엄'을 중용하여, '경력신정'이라고 불리우는 개혁을 추진하기도 하였지만, 이득을 보고 있던 기득권층의 반발에 부닥치게 되었는데, 그들이 바로 황실과 외척들, 그리고 많은 관료들이었다. 결국 이 개혁은 큰 효과를 보지 못하고 1년여만에 좌절되었다.

신종의 개혁

젊은 나이에 즉위한 신종도 이러한 문제에 관심을 두고 있었는데, 그는 '구양수'의 추천을 받아 1069년 '왕안석'을 '참지정사'에 임명하고, 과감한 개혁을 진행하였다. 왕안석은 '청묘법', '균수법', '모역법' 같은 신법들을 만들었고, 자신의 개혁에 찬성하는 이들을 기용하여 이를 시행하였는데, 이들을 '신법파'라고 하였다. 반대로 조정 관료였던 '사마광'을 중심으로 신법에 반대하는 이들이 모였는데, 이들은 '구법파'라고 불리웠으며, 그들의 뒤에는 황태후 '선인성렬황후'도 있었다고 한다. 신법파와 구법파는 개혁을 두고 격렬하게 다투었기 때문에, 신종은 이를 중재하기 위해 사마광에게 역사서 편찬에 집중하게 하였는데, 이때 집필된 것이 바로 '자치통감'이다. 신법은 큰 효과를 나타내었지만, 동시에 큰 문제도 있었는데, 가장 큰 문제는 바로 너무 급진적으로 시행했다는 것이다. 이 때문에 신법을 조사・시행하기 위해 왕안석이 모은 인재들 가운데는 그 의도가 불순한 자들이 많이 합류하였고, 이들은 신법을 시행하는 과정에서 많은 부정부패를 일삼기도 했다. 또 급진적인 개혁에 반발한 기득권층은 이 제도가 백성들의 이익을 빼앗는 것이라고 격렬하게 저항하였으며, 1074년에 큰 가뭄이 들자, 이것이 신법에 대한 하늘의 분노라며 상소하였고, 황태후와 내시들도 신법의 퇴출에 적극적으로 가담하였다. 게다가 신법 자체에도 문제가 있었는데, 왕안석이 뛰어난 인물이기는 하였으나, 신법의 모든 부작용을 다 가늠할 수는 없었고, 일부 신법들은 현실적으로 문제가 있는 내용들도 있었다. 결국 신종은 이러한 문제들을 불식시키기 위해 왕안석을 해임시키고, 지방으로 좌천시켰다. 그러나 신법파에는 왕안석을 대신할만한 인물이 없었고, 심지어 이런 신종의 조치를 잘못 이해한 신법파 내부에서는 왕안석을 비난하고 신법을 부정하는 등 지리멸렬 하였다. 이듬해 왕안석은 다시 중앙으로 복귀하였지만, 다음 해인 1076년에 다시 사직하고 고향으로 내려가 은둔생활을 하게 된다. 그러나 신종은 신법을 계속 시행시켜 개혁자체는 일단 유지되었다.

북송의 전성기와 당송팔대가

북송의 전성기는 인종과 그의 아버지인 '진종'의 통치시기로 일컬어지는데, 아이러니하게도 북송의 문제들을 해결하기 위한 개혁도 이 시기에 시작되었다. 그러나 인종의 개혁시도는 실패하였고, 이후 시도된 신종의 개혁도 1085년 38세의 나이로 신종이 사망하면서 실패로 끝나게 된다. 신종 사후에 아들인 '철종'이 즉위하였는데, 즉위 당시에 불과 9세에 불과하였다. 황제가 어린 것을 이용하여 태황태후가 된 선인성렬황후가 수렴청정을 하였고, 그녀의 의도에 따라 재상이 된 사마광은 전격적으로 신법을 폐지하였다. 그러나 사마광도 재상이 된지 불과 8개월만에 사망하였기 때문에, 신법이 여파는 제대로 수습되지 못하였다. 이후 태황태후의 도를 넘는 정치간섭으로 철종과 사이가 상당히 안 좋았고, 철종은 선인성렬황후가 사망하자 신법을 부활시키기에 이르게된다. 신법파와 구법파는 이때도 계속해서 당파를 유지하고 있었는데, 이미 개혁의 본질적인 논의는 거의 사라지고, 권력을 잡기위한 당파싸움에 몰입하여, 이는 북송의 몰락의 한 원인이 되었다. 이와 별개로 신종의 통치시기는 '당송팔대가'라고 불리우는 유명한 문필가들이 활동하던, 문화적으로도 상당히 융성한 시기였다. 구양수나 왕안석도 그 중 일인이었으며, 소위 '소동파'라고 불리우는 유명한 '소식'도 이 시기의 사람이다. 이 시기의 북송은 이러한 문제들을 깨닫지 못한채 본다면, 태평성대라고 불러도 모자람이 없어 보이지만, 그 와중에도 꾸준히 개혁을 추진했던 것이다.