미국 사법계의 가장 수치스러운 판결 「드레드 스콧 사건」

- 역사

- 2023. 6. 1.

연방 국가 미국

'United States of America' 흔히 '미합중국'이라고도 부르는 미국은 여러 주들이 모여 하나의 나라를 이루는 연방국가이다. 미국은 수도인 워싱턴 D.C.와 50개의 주로 구성되어 있는데, 미국을 구성하고 있는 각 주들은 사실상 각각의 국가나 다름없다. 미국의 주는 연방 아래에 모여 있긴 하지만, 각각의 주들이 행정, 입법, 사법에 관한 권한을 가지고 있으며, 주 정부나 주 의회의 구성도 조금씩 다르고, 주 방위권도 가지고 있어 주 방위군이 조직되어 있다. 하나의 연방 아래에 속해있기 때문에 통행이 자유로운데 반해 각 주 마다 법이 다르다 보니 문제가 생기기도 하는데, 이 때문에 여러 주에 걸친 사법적 문제에 의해 갈등이 발생하기도 한다. 남북전쟁이 발발하기도 전인 1857년에도 노예제도를 둘러싸고 각 주법이 차이에 따라 발생한 갈등을 조율하기 위해 연방 대법원의 판결이 있기도 하였다. 당시는 아직 '노예 해방 선언'이 발표되기 전이었지만, 사회 변화에 따라 각 주별로 노예를 인정하는 주와 인정하지 않는 주로 나뉘어있었다. 1700년대 후반부터 공업화가 진행된 북부의 주를 중심으로 노예제도를 폐지 혹은 금지한 소위 '자유주'로 불리우는 주들이 생겨났으며, 이러한 움직임 때문에 농업 중심으로 노예의 노동력에 크게 의지하고 있던 남부의 주들은 '노예주'라고 불리웠다. 간단히 말하자면 노예 제도의 유지에 대해 사회적 논의가 필요한 시기가 되었으나, 산업구조와 필요에 따라 노예의 유지와 해방으로 미국 내 여론이 분열된 것이라고 할 수 있다. 이러한 상황에서 노예제도에 찬성하는 측과 반대하는 측의 대립이 표면화 되는 시기였고, 이에 따라 각 주의 노예제도에 대한 법도 차이를 보일 수 밖에 없었다. 1820년에는 이러한 배경에서 '미주리 타협'이라고 불리우는 협정이 발효되었는데, 미주리주가 연방에 가입하게 되면서 노예제도에 대해 남부와 북부가 갈등하게 되어, 결과적으로 미주리주는 노예주가 되었지만, 대신 북위 36도 30분보다 위에 있는 주는 모두 자유주로 한다는 것으로 타협하였으며, 자유주와 노예주의 수를 동수로 유지하는 등의 내용을 협의하였다. 이처럼 당시 미국은 노예제도를 둘러싸고 주로 북부와 남부로 나뉘어 첨예하게 대립하였으며, 이는 후에 남북전쟁이 발발하는 계기 중 하나가 되었다.

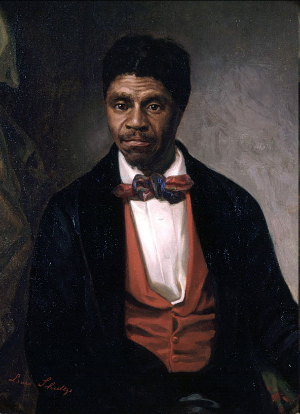

드레드 스콧

'드레드 스콧'(Dred Scott) 1795년에 버지니아주(노예주)에서 흑인 노예로 태어났는데, 1833년경에 미주리주(노예주)에서 미 육군 소속의 군 의관인 '존 에머슨'(John Emerson) 소령의 소유가 되었다고 한다. 에머슨은 군복무 중이었기 때문에 임지에 따라 거주지를 옮겨다녀야 했고, 곧 일리노이주(자유주)에서 약 3년간 생활하였으며, 이후 미네소타주(자유주)로 이동하였다. 애머슨은 그 후로도 미주리주(노예주)와 루이지애나주(노예주)에서 생활하였고, 1846년에 주인이었던 에머슨이 죽고 아내인 '아이린 샌드포드'에게 소유권이 상속되었다고 한다. 즉 스콧은 노예 소유가 합법인 노예주와 불법인 자유주를 모두 거치면서 생활하였다는 것인데, 1846년 스콧은 노예폐지론자인 지역 변호사의 도움을 얻어 자신의 자유에 대한 소송을 재기하였다. 스콧은 1847년에 진행된 재판에서는 불리한 판결을 받았지만, 1850년에 진행된 재심에서 미주리주 법원은 스콧이 일리노이주와 미네소타중에서 생활할때 이미 불법으로 노예 생활을 한 것이 되기 때문에, 그에게 자유를 주어야한다고 판결하였다. 그러나 1852년 대법원까지 간 재판에서 기존의 판례를 뒤집고, 스콧이 노예인 것으로 판결하면서 결국 사건은 연방법원에까지 올라가게되었다. 당시 판결을 한 판사는 본인이 다수의 노예를 가지고 있는 것으로 유명 때문에, 자신에게 유리한 판결을 내린 것이라고 많은 비난을 받았다고 한다. 일설에 의하면 이후 미국의 대통령이 되는 정치가 '제임스 뷰캐넌'도 이 판결로 인해 자신의 지지율에 문제가 생기지 않도록 거리를 두었다고도 한다. 사실이 어찌되었든 뷰캐넌은 민주당 소속으로 대통령에 당선되기는 하지만, 그 이전에 1854년 민주당 주도로 '캔자스 네브래스카 법'이 제정되면서 자유주와 노예주 사이에 균형을 유지시키던 미주리 협정이 사실상 파기되었고, 노예제도에 대한 갈등이 극으로 치닫게 되었다. 이때 민주당이 분열되고 공화당이 창설되었는데, 현재의 미국 정치구도를 생각해보면 아이러니한 일이 아닐 수 없다.

연방 대법원 판결

1857년 드레드 스콧 사건은 연방 대법원에서 선고되었는데, 판결의 내용을 요약하자면 흑인은 미국의 시민이 아니며, 미주리 협정은 도망 노예를 양산할 수 있기 때문에 위헌이고, 연방정부가 노예제도에 개입해서 노예를 해방하는 것은 사유재산권 위반이라는 것이었다. 풀어서 설명하자면 흑인의 미국시민권 인정을 거부함으로서 그들이 미국 국내에서의 법적권한을 박탈하고, 노예에 대한 권한을 그 소유주에게 귀속시켜 협정을 통해 간섭하는 것을 거부하였으며, 노예문제에 대한 연방정부의 개입을 부정하고 각 주나 노예와 소유주 사이에서 갈등을 해결하도록 방치한 것이나 다름 없다. 당시 연방대법원장이었던 '로저 터니'는 개인적으로 메릴랜드(노예주)의 노예주인이었는데, 이들은 이 판결을 통해 노예가 노예임을 인정하도록하여 노예제도에 대한 논쟁을 종결시키려는 의도였을지 모르겠으나, 정당성이 부족한 이 판결은 갈등을 부추기는 꼴이되어 결과적으로 남북전쟁을 불러일으키게 되었다. 결국 판결 3년후인 1960년 노예제 폐지을 제시한 공화당의 '에이브러햄 링컨'이 대통령 선거에서 승리하게 된다.